도심 속 음악 페스티벌, 가능성과 과제는?

[엔터미디어=노준영의 오드아이] 서울을 벗어나는 것 보다 접근성에서 우위에 있는 두 음악 페스티벌이 최근 열렸다. 모든 장르를 추구하는 뮤직 페스티벌을 지향하는 ‘슈퍼소닉 2013’과 록 페스티벌의 정체성을 간직한 ‘현대카드 시티 브레이크’가 바로 그것이다. 두 공연은 하루를 사이에 두고 나란히 열렸고 자연스럽게 두 공연의 이야기를 같이 꺼낼 수 있게 됐다. 서로의 장단점을 함께 생각하게 된 것도 물론이다. 올해는 많은 페스티벌이 비슷한 시기에 집중된 게 사실이고, 아직도 페스티벌 혹은 라인업을 가진 공연들이 많이 남아 있는 상황이다. 이런 경쟁적 현실에서 성공적인 결과를 손에 넣은 두 공연이 보여준 새로운 가능성과 앞으로의 과제들을 짚어보고자 한다.

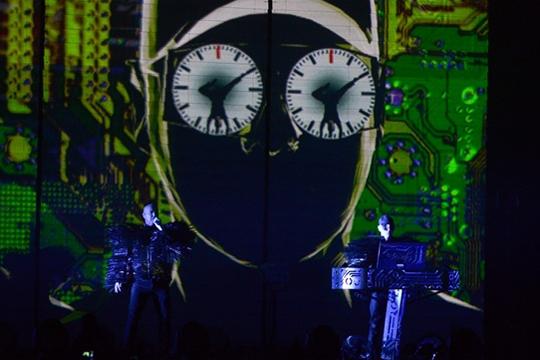

먼저 인디와 메인스트림의 경계를 허물었다는 점이 눈에 띈다. 슈퍼소닉과 시티 브레이크는 각각 3개의 무대로 나눠서 진행됐다. 3개의 무대마다 성격이 조금씩 다른 아티스트들의 무대를 선보이며 다양함을 추구한 것이다. 슈퍼소닉의 메인 아티스트는 팻 숍 보이즈, 존 레전드, 조용필과 위대한 탄생 등 최고의 실력과 커리어를 갖추고 있는 주인공들이었지만 곳곳에 이스턴 사이드 킥, 해리빅버튼, 슈퍼키드, 좋아서하는 밴드, 황신혜 밴드, 루시아 등 인디 실력파 뮤지션들을 배치하며 균형을 꽤했다.

시티 브레이크도 마찬가지다. 관객들이 가장 기다린 주인공은 뮤즈와 메탈리카 였겠지만, ‘뮤직 스테이지’를 통해 인디씬의 뮤지션들에게 무대를 제공하며 관객들과 호흡할 수 있는 장을 만들었다. 특히 씨티 브레이크의 ‘뮤직 스테이지’는 남달랐다. 공연 시작 때는 많은 관객들이 몰리진 않았지만, 음악을 듣고 공감한 관객들로 스텐딩석이 꽉 차가며 무대의 의미를 알 수 있는 시간들이 펼쳐졌다.

기존 음악 시장이 메인스트림 아티스트들에게 초점이 맞춰져 있었다는 사실을 생각해 보면 두 페스티벌이 균형을 맞추고자 보여준 노력은 상당히 고무적이다. 앞으로도 이런 노력이 계속 이어진다면 음악 소비자들이 양질의 음악을 접할 수 있는 환경을 만드는 데 큰 도움이 될 것이다.

세대 간의 공감을 유도했다는 것도 짚고 넘어가야 한다. 대형 공연 기획의 주체는 문화를 주로 즐기는 젊은 세대들이다. 가장 빠른 시간 안에 자신들이 가장 좋아하는 수단을 위해 지갑을 열 수 있기 때문이다. 문제는 이런 상황이 문화적 소외 현상을 만들었다는 것이다. 서로 음악 시장에서 분리되는 아픔을 겪어야 했다. 케이팝이 전 세계로 뻗어나가고 있다는 사실을 고려해 보면 결코 웃고 넘길 수 없는 일이었다.

하지만 슈퍼소닉과 시티브레이크의 현장에서는 수많은 장년팬들을 만날 수 있었다. 가왕 조용필과 록 음악의 아버지 신중현, 그리고 색깔 있는 레전드 김창완을 만날 수 있다는 사실 때문이었다. 특히 가왕 조용필의 팬들은 ‘Hello’가 쓰인 깃발을 흔들며 현장의 분위기를 이끌며 분위기 메이커 역할을 톡톡히 담당했다. 물론 전반적인 구성 비율 면에서는 젊은 세대를 압도할 수 없었겠지만, 적어도 세대를 막론하고 즐길 수 있는 음악 페스티벌이 되었다는 점은 행사의 의미를 더욱 깊게 만들었다.

현장에서 무대를 선보인 아티스트들에게도 선, 후배가 함께 교감할 수 있는 좋은 시간이 되었을 것이다. 선배 아티스트들의 경험이란 후배들에게도 큰 자신이 되니 말이다. 외국의 음악 시상식에서 선후배가 함께 양질의 무대, 제대로 된 방식으로 꾸미는 걸 보며 부러워했던 기억이 난다. 슈퍼소닉과 씨티 브레이크가 보여준 경향이 이어진다면 대한민국 무대에서도 이런 훈훈한 광경을 볼 수 있는 날이 얼마 남지 않을 것 같다.

공연을 즐기는 사람들의 입장에서 생각한 지혜도 나쁘지 않았다. 슈퍼소닉은 무더위에 지칠 관람객들을 위해 쾌적한 환경을 제공했고, 동선을 최대한 줄이며 이동하기 쉬운 무대 구성을 만들었다. 시티브레이크는 많은 수의 스탭을 배치하며 즉각적인 반응을 할 수 있게 했고, 놓치기 쉬운 부분까지 팜플렛과 목걸이의 형태로 안내해 주며 ‘깨알’ 같은 재미를 선사했다. 다양한 푸드 부스는 긴 공연에 지친 관객들에게 훌륭한 에너지원이었고, 양질의 음식은 페스티벌에서 즐길 수 있는 또 다른 재미였다. 공연의 주체는 결국 관객이다. 사용자 기반 콘텐츠 시장의 중심도 결국 소비자다. 진즉에 중심으로 가야했던 주인공들이 이제야 전면으로 나섰다. 슈퍼소닉과 씨티 브레이크는 아마도 이런 움직임의 중심으로 평가받을 수 있을 것 같다.

비슷한 시기에 치러졌다는 사실 때문에 자연스럽게 라이벌 구도가 형성된 게 아쉬울 정도였다. 두 페스티벌은 성격 자체가 다르며 추구하는 스타일도 다르다. 라이벌이라기 보단 선의의 경쟁자 정도가 맞을 것이다. 국내 페스티벌 공연 문화를 이끌어 갈 주인공들이고, 공연 장르 저변 확대에 기여할 첨병들이다. 결국 이들의 목표 의식은 정체성 강화가 되어야 한다는 뜻이다. 페스티벌의 이름만 들어도 자연스레 이미지가 연상될 정도로 강력한 영혼을 만들어야 한다. 관람객들의 지속적인 구매를 유도할 수 있는 건 각인되어 있는 페스티벌의 모습이다. 서로 좋은 영향을 주고받으며 앞으로 나아갈 길을 모색해야 할 필요성이 제기되는 이유다. 경쟁보다는 협동이 더 좋을 이유이기도 하다.

참 많이 달랐다. 라인업으로 출연한 아티스트들의 면모도 달랐고, 울려퍼진 음악의 장르도 달랐다. 심지어 관람객들의 스타일 코드 조차 달랐다. 슈퍼소닉보다 씨티 브레이크의 관객들은 좀 더 편안하고 자유로운 모습의 의상을 선호하는 추세였다. 이렇게 다른 방향으로 훌륭한 이틀 씩을 선사해 준 슈퍼소닉과 씨티 브레이크를 한 범주에 넣을 필요가 없는 것이다. 다만 좀 더 발전적인 방향을 위해 함께 고민하고, 전략적 기획을 통해 강력한 무기를 탑재할 필요는 분명 있다. 지금 대한민국에서는 새로운 공연 문화가 자라나고 있다. 슈퍼소닉과 씨티 브레이크는 그 중심에 설 것이다.

칼럼니스트 노준영 nohy@naver.com

[사진=PMC네트웍스, 현대카드]

저작권자 ⓒ '대중문화컨텐츠 전문가그룹' 엔터미디어(www.entermedia.co.kr), 무단전재 및 재배포금지

노준영

nohy@naver.com