‘미우새’가 종종 드러내는 감수성 부족한 관점들의 문제점

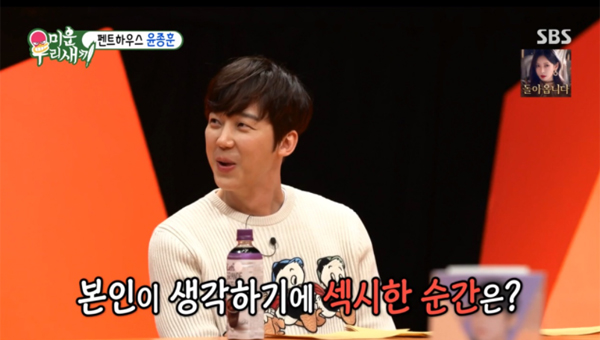

[엔터미디어=정덕현의 네모난 세상] SBS <미운 우리 새끼>에서 전역 후 독립했다 31살부터 친구와 함께 살고 있다는 윤종훈에게 신동엽은 “남자?”냐며 은근히 묻는다. 혹시 여자와 동거하는 게 아니냐는 의구심을 슬쩍 표한 것. 이른바 신동엽식의 ‘섹드립’이다. 그는 과거 tvN <SNL 코리아>에서도 이런 과감한 섹드립으로 화제를 만들기도 했다. 그런 짓궂은 질문에 윤종훈은 사람 좋은 웃음을 지어보이며 남자가 맞다고 답한다.

그런데 서장훈의 질문은(이건 아마도 작가가 써 놓은 것처럼 보이지만) “남자랑 같이 살면” 집안일은 어떻게 분담하느냐는 것이다. 그저 친구와의 집안일 분담을 묻는 게 아니라 ‘남자랑 같이 살면’이라는 전제에는 집안일에 대한 남녀의 고정된 역할 같은 게 있다는 뉘앙스가 느껴진다. 하지만 이런 뉘앙스 정도는 그러려니 받아들일 수 있을 게다. 어쩌다 튀어나온 말일 수 있고 그것도 작가들이 준비한 질문의 하나일 수 있으니.

윤종훈은 차분하게 답한다. ‘보상심리’ 자체가 없어서 서로 시간이 날 때 집안일을 알아서 맡아 한다는 것. 하지만 그런 답변 끝에 신동엽은 여전히 끝나지 않은 ‘섹드립’을 이어간다. 혹여나 오해할 수 있어서 하는 질문이라며 윤종훈에게 “이성에게 관심은 있냐”고 물은 것. 윤종훈에게 ‘성소수자’가 아니냐 농담을 한 것이고 물론 모두 존중해서 하는 이야기라고 그는 밝혔지만 이런 농담은 어딘가 불편하다.

애써 웃음으로 넘기는 윤종훈의 표정도 씁쓸하지만, 그 뒤에 붙은 어머니 출연자의 “당연하시겠죠”라는 멘트는 신동엽이 말했듯 이런 농담이 ‘존중해서 하는 이야기’라는 말조차 신뢰하기 어렵게 만든다. 그런 편집에는 이성에 대한 관심만이 ‘당연한 정상’이라는 마인드가 들어가 있다. 저마다 각자가 가진 의견들이나 생각들은 다를 수 있다. 하지만 그 의견과 생각이 성 역할 고정관념을 부추기거나, 성에 있어서의 정상과 비정상을 나눌 수 있는 것을 의미한다면 편집되어야 하는 게 지금의 감수성에 맞는 게 아닐까.

하지만 제작진은 이 분위기의 농담이 재미있는지 계속 이어가려 애쓴다. 신동엽이 “중요한 손님이 놀러 올 때는 (친구가) 자리를 비켜주나요?”라고 질문할 때 ‘중요한 손님’에 방점까지 찍은 자막을 넣어 강조한다. 별 의식 없이 “함께 한다”고 말하자 신동엽은 굉장히 놀라는 반응을 보이며 일어나 윤종훈의 멱살을 잡고 “뭘 함께 한다는 거”냐고 과장된 상황극을 보여준다. 스튜디오에 웃음이 터진다. 하지만 이런 몰아가기식으로, 그것도 어떤 차별적 뉘앙스를 담고 있는 농담이 지금도 그리 재밌는지는 잘 모르겠다.

서장훈이 역시 큐카드에서 읽어내는 또 다른 질문에 의해 이어진 이야기도 제작진이 갖고 있는 감수성 부족을 여실히 드러낸다. 살림을 워낙 좋아하는 윤종훈이 “결혼하면 전업주부도 할 수 있다”고 한 것에 대한 질문이었다. 윤종훈은 진짜로 살림을 좋아한다고 했고, 아버지 친구분들이 “빨리 장가가서 여자 손길 좀 타야지”하는 말이 의아하게 들렸다고 했다. “남자도 할 수 있고 여자도 할 수 있는 것”이라는 그의 말은 성 역할 고정관념에 묶여있지 않은 그의 높은 감수성을 드러내는 말이었다.

하지만 그가 결혼해 아내가 대외활동을 좋아하면 자신이 전업주부를 할 수 있다고 하자, 서장훈이 그의 말을 “나는 결혼하면 이제 일은 안하겠다”로 몰아간 멘트는 과연 적절했을까. 만일 전업주부들이 그 말을 들었다면 어떤 기분이었을까. 거기에서 바깥일만이 어떤 중요한 노동으로 취급하는 뉘앙스를 읽지 않았을까.

사실 <미운 우리 새끼>의 이런 짧은 대화들은 주의 깊게 들어보지 않으면 그게 무슨 문제인가 하고 넘어갈 수 있다. 또 과거의 방송에서라면 이런 내용들은 말 그대로 ‘웃기는’ 멘트 정도로 치부됐던 것도 사실이다. 하지만 요즘처럼 달라진 ‘성인지 감수성’의 시선으로 들여다보면, 정상성과 비정상성을 저도 모르게 드러내는 말들이나, 남녀의 성 역할 고정관념을 드러내는 말들은 과거처럼 편안하게 들리지가 않는다.

가끔씩 <미운 우리 새끼>가 드러내곤 하는 불편함은 바로 이런 시대착오적 보수성에서 비롯된다. 그건 의도했다기보다는 그걸 당연시 여기고 문제의식을 갖지 않은 데서 나타나는 결과다. 여성 게스트가 출연하면 지금도 여전히 이어지는 ‘선보는 분위기’는 단적인 사례다. 관찰카메라는 특히 그걸 바라보고 멘트를 던져 넣는 이들의 관점이 고스란히 제시된다는 점에서 그 어떤 프로그램 형식보다 세심한 감수성이 요구된다는 걸 이제는 인식할 때도 되지 않았을까.

정덕현 칼럼니스트 thekian1@entermedia.co.kr

[사진=SBS]