‘뜻밖의 여정’, 그저 윤여정의 면면을 담아내는 것만으로도

[엔터미디어=정덕현] “어느 날 선생님이랑 밥 먹다 보니까 올해 아카데미 시상을 하러 가신다는 거예요. 선생님 시상식이 언제예요? 하고 여쭤 봤는데 요 때인 거예요. 어 서진이형 뭐해? 했더니 논대는 거예요. 어 같이 가자. 형도 같이 가고 선생님 LA가는 김에 우리도 가서 도대체 아카데미에서 뭘하는 지 우리 구경이나 하자...” tvN 예능 <뜻밖의 여정>은 이런 나영석 PD의 너스레로 시작한다. 그의 말대로 이 프로그램은 오스카 시상식에 시상자로 참석하기 위해 LA에서 윤여정이 보내는 10박11일 간의 이야기를 담았다.

이런 기획은 사실 보통의 경우라면 예능 제작자에게 무모한 일일 수 있다. 아무런 계획도 없이 무슨 일이 벌어질지 모르는 상황에서 무작정 이역만리로 만만찮은 제작진을 꾸려 간다는 것만으로도 부담이다. 하지만 이러한 무모함을 단번에 날려버리는 건 그 주인공이 바로 윤여정이라는 사실이다. 지금 현재 윤여정의 일상을 따라간다는 건 사실 아무 일이 벌어지지 않는다 해도 시청자들의 관심사항이다. 그런데 그가 오스카 시상식에 가는 것이고, 거기서 시상을 하며 벌어지는 일들을 가까이서 볼 수 있는 상황이다. 무모한 기획이 아니라 안 될 수 없는 기획이다.

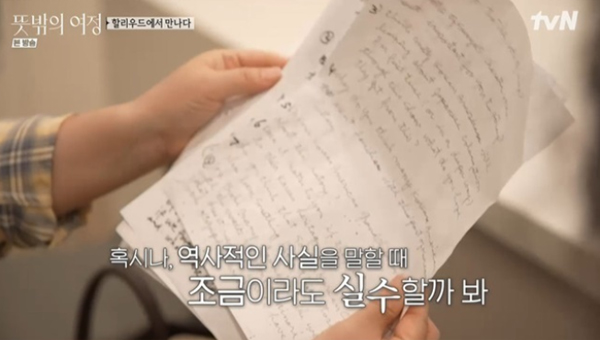

남다른 유머감각을 소유하고 있어 사실 일상에서 툭툭 던지는 말 한 마디 한 마디도 예사롭지 않고 웬만한 예능인들보다 웃음을 주는 윤여정이다. 게다가 이 프로그램은 윤여정이 어떻게 살고 특히 어떤 자세로 일을 하는가에 대한 단상들을 포착해준다. 예를 들어 미국에서의 첫 번째 쇼프로그램 출연으로 캘리 클락슨 쇼에 나가기 전 사전 인터뷰를 하는 모습에서 느껴지는 윤여정의 프로그램을 임하는 자세나, <파친코> 홍보를 위해 꼼꼼히 영어로 된 답변들을 적어 놓은 이면지 같은 것이 그것이다.

그간 수많은 시상식에서 영어로 수상소감을 말하고 또 영어로 인터뷰를 하면서 남긴 무수한 명언들 때문에 우리들은 윤여정의 영어 실력이 만만찮다고 생각한다. 하지만 윤여정은 자신이 그런 짧은 영어로 그런 일들을 했다는 게 스스로도 믿기지 않고 주변에서도 놀란다고 말한다. 즉 능숙한 영어가 아니라 꼼꼼한 준비와 노력이 그런 결과들을 만들었다는 거였다.

<파친코> 인터뷰를 위해 영어 답변을 이면지에 빼곡히 적어 놓은 건 특히 이 작품이 ‘일제강점기’를 다루고 있어 더욱 정확하게 외국인들에게 사실을 알리기 위한 것이었다고 했다. <뜻밖의 여정>이 보여주는 건 바로 이런 점들이다. 그저 당연하거나 혹은 잘못 알고 있는 윤여정에 대한 진짜 면면을 보여주는 것. 스텝들을 보면 “밥 먹었니?”하고 먼저 물어보고, 새로 들어온 작가가 있으면 이름을 물어보고 기억하려 애쓰는 그런 윤여정의 면면이다.

물론 나영석 PD가 예능 프로그램으로서 <뜻밖의 여정>에 보험(?)을 가져가지 않았을 리가 만무다. 그건 바로 그와도 또 윤여정과도 예능으로 익숙한 이서진이다. 윤여정의 매니저로 프로그램에 출연하지만 매니저로서의 자세가 영 안 되어 있다며 윤여정은 물론이고 나영석 PD에게 구박을 당하는 모습은 예능의 웃음을 만들어낸다. 결국 하루 만에 매니저에서 잘린 이서진은 그래도 계속 먹는 이야기만 꺼내는 모습으로 웃음을 줬다.

<뜻밖의 여정>은 제목처럼 딱히 정해진 틀을 갖고 LA까지 간 것처럼 보이지 않는다. 오히려 아무 것도 정해놓지 않고 갔기 때문에 의외의 이야기를 마주할 수 있을 거라는 기대감을 주고 있어서다. 대신 등장 자체가 이야기가 되는 인물들이 포진했다. 말 한 마디에도 삶 전체의 무게가 얹어진 농담이 담겨지는 윤여정의 일과 일상을 여행이라는 공간에서 만나게 되는 일. 그것만으로도 <뜻밖의 여정>에 대한 기대감은 충분하다 여겨지니 말이다.

정덕현 칼럼니스트 thekian1@entermedia.co.kr

[사진=tvN]