- 멀티플렉스 영화관의 장점과 단점

[엔터미디어=듀나의 영화낙서판] 종종 영화가 끝나고 엔드 크레딧이 올라가는 동안 남아있는 관객들을 노려보는 극장직원들에 대한 불평을 읽는다. 충분히 이해가 간다. 느긋하게 영화의 여운을 곱씹으며 자막을 읽으려하는데 누군가가 앞에서 '일 좀 하게 제발 좀 나가라.'하는 얼굴로 노려보고 있으면 당연히 불편하다.

하지만 그런 불평을 하기 위해서는 필수조건이 하나 있다. 영화관이 엔드 크레딧을 끝까지 틀어주어야 하는 것이다. 그리고 그런 불평이 나오고 있다는 것은 대부분 멀티플렉스에서 엔드 크레딧을 자르지 않는다는 말이다. 그리고 10여년 전까지만 해도 이건 전혀 당연한 일이 아니었다. 엔드 크레딧을 끝까지 틀어주는 극장은 멀티플렉스가 나오고 나서야 보편화되었다. 그 전까지만 해도 엔드 크레딧을 잘라내는 건 영상기사의 당연한 권리였다.

멀티플렉스에 대한 수많은 불평이 있고 그것은 대부분의 경우 다 옳은 말들이다. 나 역시 멀티플렉스가 상영관 수에 어울리는 다양한 영화를 틀어주었으면 좋겠고 가끔 옆 극장에서 흘러나오는 사운드도 차단해주었으면 좋겠고 엔드 크레딧을 보는 동안 직원들이 나를 노려보지 않았으면 좋겠다.

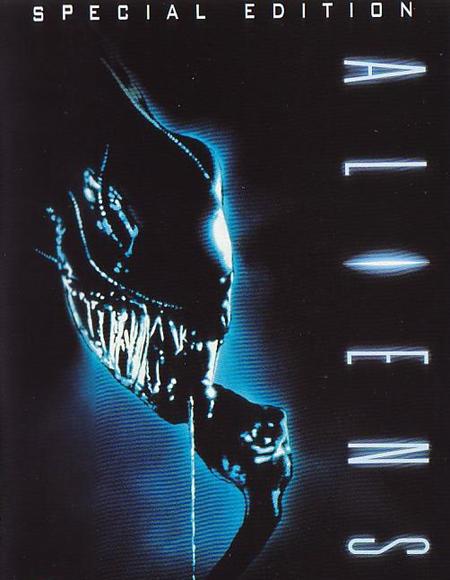

그러나 멀티플렉스가 나오기 전의 영화관은 어땠는지 한 번 생각해보라. 내가 <에일리언> 1, 2편을 처음 보았을 무렵, 단성사에서는 쥐가 나왔다. 축축한 콘크리트 극장 안에서 쥐들과 함께 영화를 보았던 것이다. 물론 아기 에일리언이 희생자의 몸을 뚫고 튀어나오는 장면은 다 잘려서 보지도 못했다. 엔드 크레딧? 농담하나? 영화 한 편 보기 위해 서야했던 긴 줄은 어떻고? 당시 극장에서는 홍보효과를 노려 줄이 길어질 때까지 표를 팔지 않았다. 지금 생각하면 이게 무슨 뻘짓인가 싶다.

화면비율은 당연히 안 지켰다. 하긴 그런 극장들은 최근까지만 해도 있었다. 리뷰를 쓰기 위해 <품행제로 (장 비고 영화 말고 류승범 나오는 양아치 영화)>를 보려고 광명시의 모 극장을 찾았던 때가 기억난다. 그 극장에서는 스크린을 2:1로 고정해놓고 비스타 비율과 스코프 비율의 영화를 모두 한꺼번에 틀었다. 거긴 아직도 있는가? 있다면 지금도 그러는가?

그 때와 지금을 비교한다면 당연히 요새 멀티플렉스가 낫다. 우리가 개선을 요구한다면 지금보다 더 나은 무언가를 원하기 때문이지, 옛날이 지금보다 나았기 때문이 아니다. (사람들은 늘 이걸 구별하지 못한다. 그리고 이건 영화관 이야기만이 아니다.)

이와 비슷한 것으로, 필름 상영에 대한 반응이 있다. 물론 나 역시 모든 상영분이 디지털로 교체되는 것에는 거부감이 있다. 디지털 상영과 필름 상영은 전혀 다른 것이며, 당연히 느낌도 다르다. 고로 필름 상영과 디지털 상영의 선택의 여지가 있으면 당연히 좋을 것이다. 마찬가지로 나는 필름 상영이 디지털에 비해 '열등하다'는 말을 들으면 그 즉시 한마디해주고 싶다.

하지만 디지털 상영이 일반화된 뒤로 우리가 필름 상영관에서 겪었던 여러 문제점들이 한꺼번에 사라진 것은 부인할 수 없는 사실이다. 예를 들어볼까? 몇 년 전까지만 해도 한국 관객들은 영화관에서 제대로 초점이 맞는 영화를 거의 볼 수가 없었다. 초점은 대부분 자막이 나오는 밑이나 오른쪽에 맞추어져 있기 마련이었다. 마찬가지로 직사각형의 화면도 기대하기 어려웠다. 오른쪽에 자막이 있을 경우 오른쪽 변이 긴 괴상한 사각형이 나오기 마련이고 영화관 기울기가 심하면 밑면이 긴 사다리꼴이 되기 마련이다. 물론 필름 손상으로 인한 스크래치, 종종 툭툭 튀는 릴도 필름 상영의 문제점이다. 디지털 상영 때는 이 대부분이 해결된다. 초점이 맞고 직사각형이며 스크래치 없고 릴도 튀지 않으며 화면비율도 맞는 영화를 볼 수 있단 말이다.

여전히 필름 상영에 대한 선호를 회고정서라고 우길 생각은 없다. 내가 기억하는 훌륭한 영화 감상 기억은 여전히 필름 상영이 대부분을 차지한다. 대한극장(지금의 멀티플렉스 말고!)에서 본 <아라비아의 로렌스>, 명보극장에서 본 <제국의 역습>과 같은 것들 말이다. 훌륭한 필름 상영은 거의 극장 안에서 진짜 콘서트를 하는 것과 비교될 수 있다.

단지 여기에는 꼬리가 붙는다. 그런 콘서트는 진지한 프로페셔널이 뒤에서 통제하고 있을 때 가능하다. 스트라디바리우스로 바흐를 연주하는 것에 비할 수 없을지 몰라도, 영사는 예술이다. 문제는 그런 것을 가능하게 하는 프로페셔널들이 상영관 수에 비해 턱없이 부족하다는 것이다.

그 때문에 나는 끔찍한 상영을 좋은 상영보다 더 많이 기억한다. 스코프 비율인 <레드 플래닛>을 십 여분 간 비스타로 틀어놓고서 눈치채지 못한 극장, 멀쩡한 스코프 영화인 <섬머 솔스티스>를 4:3 스탠더드 버전으로 들여와 비스타로 틀어주던 극장, <뮌헨> 상영 내내 단 한 번도 초점을 맞추지 않아 영화 내내 배우들을 뿌연 안개 속에 가두던 극장. <에로스>의 안토니오니 에피소드의 필름릴을 거꾸로 걸어놓고도 그것을 눈치채지 못했던 극장. 이들 중 일부는 단순한 실수로 볼 수가 없다. 그냥 자기 일에 관심이 없고 좋아하지 않고 잘 알지도 못하는 사람들이 만들어낸 사고인 거다.

디지털 상영은 이 사고의 상당수를 제거한다. 왜? 디지털 시대의 기계들은 위에 예를 든 사고의 당사자들보다 자기가 하는 일에 대해 더 잘 알고 자신에 대해 더 엄격하기 때문이다. 고로 당연히 나는 디지털 상영이 걸리면 안심한다. 적어도 중간 이상은 할 테니까. 배우 얼굴은 알아볼 수 있을 것이고 화면도 심하게 일그러지지는 않을 테니까.

그러는 동안에도 나는 여전히 근사한 필름 상영의 경험을 갈망한다. 단지 나는 그것을 일반 멀티플렉스에서 찾을 만큼 낙천적이지는 못하다. 다행히도 아직까지 시네마테크와 영상자료원은 그런 경험을 기대할 수 있는 도피처이다. 이 역시 언젠가는 디지털에 완전히 흡수되겠지만.

칼럼니스트 듀나 djuna01@empas.com

저작권자 ⓒ '대중문화컨텐츠 전문가그룹' 엔터미디어(www.entermedia.co.kr), 무단전재 및 재배포금지