- 임상수 감독은 과연 칸 프랜차이즈 스타인가

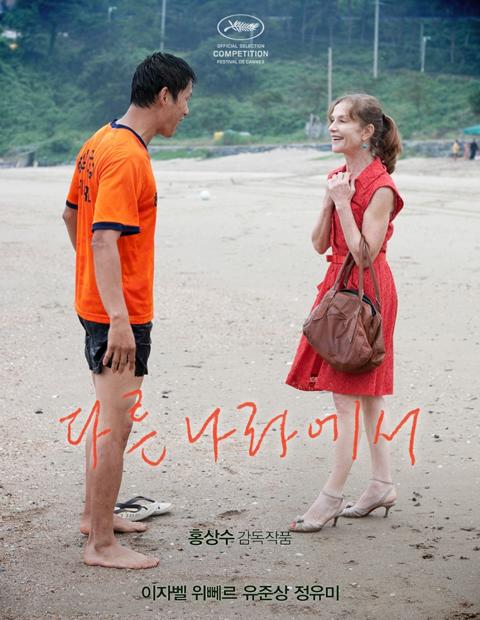

[엔터미디어=조원희의 로스트 하이웨이] 제 65회 칸 영화제가 끝났다. 비평가주간에 초청된 신수원 감독의 단편 영화 <써클라인>이 까날 쁠뤼 상을 수상한 것만이 유일한 수상 기록이었다. 홍상수 감독의 <다른 나라에서>와 임상수 감독의 <돈의 맛>은 경쟁부문 후보에 오르는 것만으로 만족해야 했다.

물론 칸 영화제의 경쟁 부문에 오른다는 것만으로도 대단한 성과다. 특히 올해는 거장으로 분류되는 감독들의 신작이 많았다. 레오스 까락스는 지난 1999년 <폴라 엑스> 이후 오랜만에 새로운 장편 영화 <홀리 모터스>를 가지고 칸 경쟁부문에 13년만에 등장했다. 90세의 노감독 알랭 레네는 마티유 아멜릭, 미셸 피콜리 등 프랑스의 드림팀 배우들과 함께 ‘당신은 아직 아무 것도 보지 않았다’를 출품했고 데이빗 크로넨버그, 압바스 키아로스타미, 켄 로치 등 1980년대부터 지금까지의 세계 영화계를 관통하는 거장들의 신작이 선보여졌다. 이런 위대한 감독들과 같은 극장에서 상영됐다는 것만으로도 영광인 셈이다.

<돈의 맛>과 <다른 나라에서>가 동반 진출하면서 평년보다 많은 기자들이 칸 영화제 취재를 했고, 그러면서 관례상 이뤄지는 ‘5분에서 10분간의 기립박수’ 같은 것을 과장되게 보도하는 경우들이 있었다. 하지만 칸 영화제가 이제 더 이상 ‘남의 나라 잔치’가 아닌 우리 나라에서 그런 기사에 반응하는 것은 촌스러운 일이다. 데일리 평점과 칸 프랜차이즈를 뛰어넘는 이변이 간혹 생기기는 하지만 ‘7분의 기립박수’로 그것을 예상하는 것은 불가능한 일이라는 것을 이제는 많은 대중이 알게 됐다.

결국 황금종려상은 미하엘 하네케 감독의 <사랑>에 돌아갔다. 미하엘 하네케는 세계 영화계의 거장들을 이야기할 때 결코 빠져서는 안 될 인물인 동시에 칸 프랜차이즈 스타 감독 중 하나다. 여기서 우리는 칸 프랜차이즈라는 것이 어떻게 만들어졌으며 왜 존재하는가에 대한 이야기를 할 필요가 있다.

칸 영화제는 자신들이 세계 ‘영화제용 영화’의 중심을 선도한다는 야망과 전략을 지니고 있다. 1990년대까지만 해도 ‘예술영화’와 ‘상업영화’의 경계는 어느 정도 이상 선명해 보였다. 하지만 1990년대, 특히 퀜틴 타란티노의 출현 이후 ‘예술영화’를 구분하는 것 보다는 각종 국제 영화제에서 주목받는 ‘영화제용 영화’가 그 위치를 대신하게 됐다. 칸, 베를린, 베니스의 3대 유럽 메이저 영화제와 판타스포르투, 씨체스, 브뤼셀 등 장르 영화제, 혹은 선댄스나 로카르노 영화제 같은 신인 발굴의 장이나 부산국제영화제 같은 대규모의 국제 영화제 등은 하나의 거대한 시장을 형성하고 있다.

영화제에서 주목받은 작품이 대규모 흥행으로 이어지는 경우는 많지 않지만 적지 않은 빈도로 나타나고, 영화제용 영화들이 ‘소규모 예술 영화 전용관’들을 통해 전 세계적으로 유통되고 있음은 우리가 이미 잘 알고 있는 사실이다. 칸 영화제는 자신들이 ‘인증’한 칸 프랜차이즈 스타 감독들을 통해 그 권위를 유지하고 있다.

올해 황금종려상을 수상했고 대표적인 칸 프랜차이즈 스타인 미하엘 하네케는 지난 1997년 <퍼니 게임>으로 칸 경쟁부문에 입성한 것을 시작으로 지금까지 무려 여섯 차례 경쟁부문에 진출했다. 이번 <러브>를 포함해 황금종려상을 두 번이나 수상했고 심사위원 대상 한 번, 감독상 한 번, 그 외 특별상 등 모두 8번이나 수상을 한 감독이다. 미하엘 하네케와 칸 영화제의 커넥션은 매우 굳건해 하네케는 단 한 번도 경쟁 영화제인 베니스나 베를린 영화제에 자신의 작품을 출품한 적이 없을 정도다.

이번 65회 칸 영화제에서 2등상에 해당하는 심사위원대상을 차지한 영화 <리얼리티>의 이탈리아 감독 마테오 가론 역시 마찬가지다. 지난 2008년 <고모라>로 심사위원대상을 한 번 받은 적이 있는 감독이다. 이렇게 칸 영화제는 자신들이 키운 프랜차이즈 감독들을 선호한다. 그렇다면 경쟁 부문에 한 번 이상 출품한 경력이 있는 홍상수와 임상수는 칸 프랜차이즈 감독일까?

일단 홍상수는 대표적인 칸 프랜차이즈 감독이다. 홍상수는 2004년 <여자는 남자의 미래다>를 통해 처음으로 경쟁부문에 진출한 이후 <극장전>과 <다른 나라에서>까지 세 번의 경쟁부문 진출을 이뤘고, 2010년 <하하하>로는 ‘주목할 만한 시선 상’까지 수상했다. 한국에서 홍상수와 비교될 수 있는 칸 프랜차이즈 스타 감독으로는 <올드보이>로 심사위원 대상을 수상했고 <박쥐>로 심사위원상을 수상한 박찬욱 감독, <밀양>으로 전도연에게 칸 여우 주연상의 영광을 안겼고 <시>로 각본상을 수상한 이창동 감독 정도가 있겠다. 홍상수는 아직 본상을 수상한 경력은 없지만 어쨌든 꾸준히 신작을 칸과 만나게 하는 공인된 프랜차이즈 감독이다.

임상수는 2010년 <하녀>를 통해 칸 국제 영화제에 처음으로 입성했다. 그리고 올해 <돈의 맛>으로 두 번째 경쟁부문 진출을 했다. 하지만 임상수는 아직 칸 프랜차이즈 감독으로 분류되기에는 다소 아쉬운 부분이 있다. 일단 첫 번째 <하녀>는 칸 여우주연상 수상 경력의 전도연이 있었던 공이 크다. 거기서 화려한 미장센과 연출력을 인정받아 <돈의 맛>을 통해 자신의 프랜차이즈를 만들어가기 시작한 것이다. 이번 영화제에서 평가는 좋지 못했지만 어쨌든 임상수는 미래의 칸 프랜차이즈 스타 감독이 될 공산이 커졌다.

영화제용 영화는 올림픽의 비인기종목 스포츠와 비교되곤 한다. 소수의 마니아들에게 각광받지만 그것으로 그 나라 영화, 혹은 스포츠 산업 전체의 퀄리티를 상징한다. 21세기가 되면서 퇴보를 걷고 있는 일본 영화는 올해 칸 영화제 주 경쟁부문에 단 한 편도 제목을 올리지 못했다. 극소수의 거장들만이 죽어가는 자국 영화 시장을 지키고 있는 대만 영화 역시 마찬가지다.

‘영화제용 영화’는 때로 일반적인 극장을 찾는 대중과 괴리되는 때도 있지만, 그런 영화를 만들어낼 수 있는 자국 영화계의 환경이 존재한다는 것은 중요한 일이다. 특히 박찬욱, 봉준호 감독처럼 ‘영화제용 영화와 상업영화의 경계를 넘나드는’ 감독들이 주류에 존재하는 우리나라에서 칸 영화제 경쟁부문에 진출하는 감독들이 늘어난다는 사실은 매우 긍정적인 부분이다.

칼럼니스트 조원희 owen_joe@entermedia.co.kr

[사진=영화 <돈의 맛>, <다른나라에서>]

저작권자 ⓒ '대중문화컨텐츠 전문가그룹' 엔터미디어(www.entermedia.co.kr), 무단전재 및 재배포금지