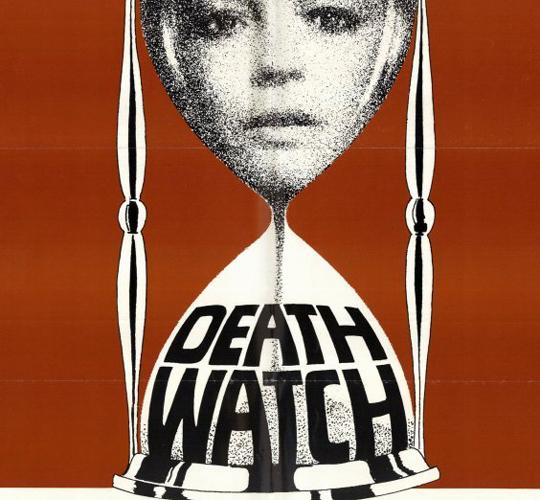

[엔터미디어=듀나의 영화낙서판] D.G. 콤튼이라는 영국 작가가 쓴 [잠들지 않는 눈]이라는 SF소설이 있다. 나중에 베르트랑 타베르니에가 [데스 와치]라는 제목으로 영화화한 이 소설의 주인공은 눈에 카메라를 장착하고 불치병에 걸린 여자와 접촉해 그녀에 대한 다큐멘터리를 찍으려 한다. 물론 그의 작업은 매스미디어의 횡포와 여자에 대한 그의 감정이 개입되면서 엉망이 된다.

얼마 전 이 소설과 아주 비슷한 광경을 봤다. 곧 EBS 다큐멘터리 영화제에서 방영될 [People I Could Have Been and Maybe Am]라는 제목의 이 영화에서 감독 보리스 게레츠는 휴대전화 하나를 달랑 들고 런던 시내를 돌아다니며 길거리에서 우연히 만난 타인들에 대한 다큐멘터리를 찍는다. 그는 스티브라는 거지와 브라질에서 남편을 구하러 온 산드린이라는 여자를 만나는데, 그만 영화를 찍는 동안 산드린과 사랑에 빠져 버린다. 우린 그가 산드린과 사랑에 빠지는 과정을 현장에서 그대로 볼 수 있다. 휴대 전화의 카메라가 그 과정을 그대로 중계해주기 때문이다.

정확히 일치한다는 이야기는 아니다. 콤튼의 소설 주인공과는 달리, 게레츠는 카메라를 머리에 이식하지 않았고 스티브와 산드린은 그들이 촬영되고 있다는 걸 알고 있었다. 하지만 우리가 기술적으로 콤튼이 그린 세계에 상당히 가까이 접근했다는 건 부인하기 어렵다. 이제 영화를 찍는 감독과 주인공 사이의 거리는 거의 존재하지 않는다. 휴대전화를 들고 있는 자세는 현대인에게 너무나도 일상화되어 있어서 촬영행위는 더 이상 현실을 찍는 데 방해가 되지 않기 때문이다.

기술적으로 우리는 우리의 일상을 그대로 찍어 기록으로 남기는 데에 아무런 문제가 없다. 이는 우리가 지금까지와 전혀 다른 성격의 세계로 진입했다는 것을 의미한다. 아무 예나 하나 들어볼까? 아마 기술이 이런 식으로 계속 발전한다면, 우리는 더 이상 막장 드라마에서 캔디 주인공에게 천박한 욕을 퍼붓는 마나님들을 지금만큼 자주 볼 수는 없을 것이다. 그들의 머리가 조금이라도 돌아가고 그들이 자신이 생각하는 것만큼 중요한 사람이라면, 그 발언이 언제라도 녹취될 수 있다는 걸 알고 있을 테니 말이다. 하긴 이번에 KBS 도청 의혹 소동에서도 동원된 기기는 평범한 휴대전화였단다.

이번 2차 희망의 버스 때에도 수많은 ‘잠들지 않는 눈’이 동원되었다. 주류 언론에서는 거의 언급하지 않았지만, 관심 있는 사람들이 현장을 보는 데에는 아무런 문제가 없었다. 이미 수많은 인터넷 TV가 현장을 생중계하고 있었으니 말이다. 아마 그 이외에도 현장을 담은 사진, 동영상, 음성 파일들이 여기저기에 보관되어 미래의 역사가들을 기다리고 있을 것이다.

한동안 텔레비전, 신문, 라디오는 유일하게 뚫려있는 귀이고 눈이었다. 이제 그런 특권은 존재하지 않는다. 우리는 세상의 모든 사건들을 보고 듣고 저장할 수 있는 수억 쌍의 눈과 귀를 갖고 있다. 몇 년 만 지나면 이 정보들은 하나로 연결되어 스스로의 의미를 형성할 것이다. 이런 세상에서 주류 언론의 위치가 무슨 의미가 있을까? 사람들은 영향력 입기 쉽고, 둔하고, 권위도 없고, 그들보다 특별히 많이 알고 있지도 않은 이 매체들 대신 다른 대안을 찾지 않을까? 이건 멋들어진 SF적 상상이다. 진정한 SF 기술은 이런 식으로 갑자기 찾아 와서 세상을 완전히 뒤흔들어놓는 것이다.

물론 이 기술은 여자들 엉덩이나 몰래 찍는 변태들이 더 잘 써먹겠지만.

칼럼니스트 듀나 djuna01@empas.com

[사진 = 영화 ‘데스 와치’]

저작권자 ⓒ '대중문화컨텐츠 전문가그룹' 엔터미디어(www.entermedia.co.kr), 무단전재 및 재배포금지